中国から伝わり、日本を代表する文化の1つとなった茶道には、長い歴史があります。

・ 茶道の発祥

中国が唐の時代、文人である陸羽(りくう)がお茶の専門書「茶経」を完成させ、奈良時代に日本へお茶の文化が伝来します。しかし、当時のお茶は現代のような形ではなく、茶葉をすりつぶして丸めた「団茶(だんちゃ)」と呼ばれるものでした。

団茶は高級品であったことから、主に行事や特別な儀礼に用いられ、民衆に浸透はしなかったのです。しかし、鎌倉時代初期に僧侶栄西が当時の中国である宋から、禅宗と喫茶の法(お茶を飲む習慣)を持ち帰り、喫茶の習慣が貴族や武士に広まったと言われています。

・ 茶道の変遷

戦国時代末期から室町時代にかけて、娯楽としてお茶を用いた「闘茶」が大流行します。

闘茶とは、各地で生産されたお茶の味を飲み分けて競う遊びです。賭博性の高さから後に幕府によって禁止されましたが、闘茶が流行したことで武士の間で急速にお茶が浸透しました。

また、当時の茶会は戦乱の世であることから心の安らぎを求め、豪華な掛け軸や花を飾り、高価な茶器が用いられ、茶器や茶室に飾る装飾品に大きな影響を与えたとされています。

そして、そのような華やかな茶会を「侘び寂び」のあるものにしたのが、茶道の開祖とされる「珠光(じゅこう)」です。華やかな場では心の安らぎは得られないと唱え、禅の精神を重んじた質素簡潔な「わび茶」を開拓しました。その後、武野紹鴎(たけの じょうおう)がわび茶を成立させます。安土桃山時代に入ると、武野紹鴎の弟子である千利休が茶道を完成させました。

最初の頃の茶会は、遊戯や娯楽的な意味合いが強かったのですが、茶道の完成によって自然な美しさを尊ぶ精神性と、侘び寂びを楽しむ芸術性を併せ持つ1つの文化へと変化したのです。江戸時代には、武家・役人だけではなく、一般庶民にもお茶が普及します。同時に、新しい流派が誕生しました。江戸時代に茶道は全盛期を迎え、一時的に衰退するものの現代でも日本を代表する文化として国内外から注目を集めています。

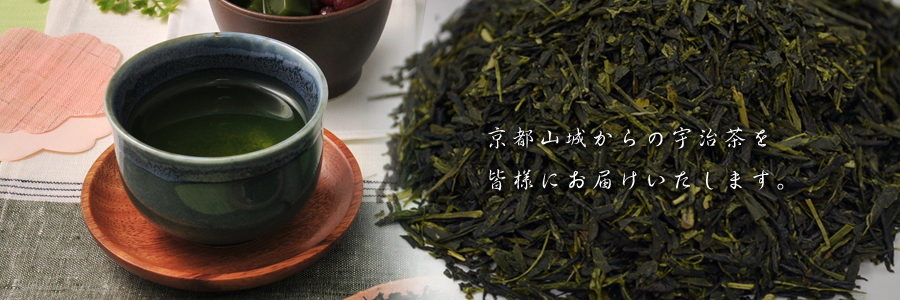

当茶舗は宇治茶の専門店です。京都に製茶工場を持ち、皆様に美味しい宇治茶をお届けしています。

通販サイトでは、玉露やかぶせ茶、煎茶などの茶葉を取りそろえ、全国どこからでも当茶舗の宇治茶をお取り寄せいただけます。

ギフトセットも販売していますので、大切な方に贈るプレゼントをお探しの方も、ぜひ当茶舗の通販サイトをご利用ください。

ギフトにおすすめ宇治茶の通販【株式会社緑翠園】 概要

| 会社名 |

株式会社緑翠園 |

| 所在地 |

〒660-0071 兵庫県尼崎市祟徳院2丁目42-5 |

| 電話番号 |

06-7220-7337 |

| FAX |

06-7220-7338 |

| メールアドレス |

info@ryokusuien-ujicha.com |

| URL |

http://ryokusuien-ujicha.com/ |

| 業務内容 |

お茶製造・販売 |

| 説明 |

宇治茶の専門店 株式会社 緑翠園は京都宇治に製造工場を持ち、おいしい宇治茶を製造、販売しております。おいしい宇治茶を当サイトから通販でお求めいただけます。最高級の玉露はプレゼントにおすすめです。香典返しやギフト用のセットも取り揃えております。芳ばしい香りの玄米茶や上品な味わいの煎茶など、京都山城から全国の皆様へ美味しいお茶をお届けいたします。ぜひ当茶舗の宇治茶をお取り寄せください。 |

京都のおいしい宇治茶の通販は緑翠園へ